原标题:梅州丰顺新农人冯双玲创新种植方式培育水培白菜(引题)常胜策略

碎石滩上“长”出致富菜(主题)

南方日报记者 杨斐君 文/图

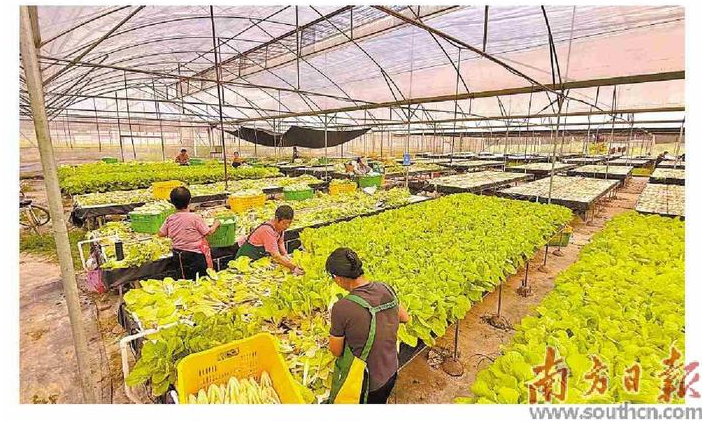

走进梅州市丰顺县和昌绿色蔬菜基地水培蔬菜示范基地,甜白菜长势喜人,在干净整洁的水培蔬菜大棚里,侧耳便能听到潺潺流水声,掀开种植水床上的泡沫板,里面的水清澈见底。

每天清晨,四至五吨带着水珠的新鲜白菜从这里出发,送往周边城市,到达市民餐桌。

谁能想象,十年前这个地方还是一片布满碎石的贫瘠沙地,村民都说“石头缝里长不出粮食”。从电器经营转行的冯双玲硬是靠着一股韧劲摸索出了一套适合在沙石地上的种植技术,铺管道、调配方、建大棚,在沙石地上架起层层种植床,通过精准调控水流速度和营养配比,让蔬菜脱离土壤束缚,根系全天候吸收着定制化“营养餐”。如今智能温室昼夜运作,一年四季稳定对外供应蔬菜。这片土地,在科技与坚持中重获新生。

冯双玲在查看生产管理记录表。

“农业永远不会过时,可以做一辈子”

“农业永远不会过时,可以做一辈子。”谈及为何选择做农业,冯双玲的目光掠过温室里翠绿的菜苗。

当年,她和丈夫是当地电器行业翘楚,可出身农民的她,总觉得该在地里扎下根来。看着父母日渐佝偻的背,她盘算着在家乡找块地,让二老既能侍弄点庄稼活动筋骨,又能吃上放心的干净菜。

2016年,这个在电器行业深耕十余年的冯双玲,做出了令亲友愕然的决定——承包200亩沙石地种菜。

冯双玲仍记得第一次踏上这片土地的情景:粗砂覆盖的河滩裸露着嶙峋碎石,连杂草都稀稀拉拉。最初两年,她和工人手工清理碎石,每亩地竟能捡出十几板车的石头。当时的她对农业一窍不通常胜策略,觉得土地总归能长出东西,但试种的种苗总活不过半个月——沙土存不住肥料,雨水一冲,有机肥便流失殆尽。

“流转土地时,村民都劝:‘这地石头多,种菜肯定赔钱。’”最艰难时,试验田的收成甚至抵不上人工成本。

转机出现在她对大棚种植的探索。冯双玲没有对沙石地投降,她利用改造好的土地,采用土地种植和管道基质栽培相结合的方式,在大棚里种起了蔬菜。彼时的投入虽然是传统种植的数倍,种植规模也不算大,但看着拔地而起的温室以及开始有收成的蔬菜,冯双玲的心总算是安定了下来。

但事情并没有一帆风顺。本以为已经逐步踏入正轨的大棚基地,却被一场突如其来的灾害无情摧毁了。

2019年,台风“白鹿”来袭,大风和暴雨将基地近百亩温室悉数摧毁,钢架大棚被掀翻,管道栽培槽散落泥水中。当时,站在废墟中的冯双玲第一次萌生退意。可当看到风雨过后,仅剩的一点基质上顽强生长的菜苗,冯双玲内心又燃起了斗志。

“台风吹走了大棚和蔬菜,但是这片土地还在,一切就还有转机!”在冯双玲的坚持下,一座座崭新的大棚又重新搭建了起来。她说,“是那句话一直支撑着我——没有做不成的事情,只有做不想做的人。”

“干农业,五年入门,十年方见真章”

通过水培技术,白菜的产出一年四季都能保持稳定。

经过台风事件,冯双玲意识到,自己该做出些改变了,她开始系统研究无土栽培。

在以往的经验中,她发现土植和管道栽培,产量不能保持稳定,难以扩大种植规模,制约着基地的发展。不甘止步于此的她开始到全国各地考察无土栽培技术。在一年多的时间里,冯双玲为了找到适合在这片沙石地上种植农作物的技术,跑遍了大江南北,取了不少种植经,最终敲定了水培种植的方案。

“光站田埂上比划永远种不出好菜,不亲身投入进去,就很难出成效。”冯双玲表示,农业是一个系统性工程,不同的气候条件,不一样的光照强度,对于农作物的生长都有着不同的影响,只有不断摸索,才能根据基地的实际情况,制定出一个行之有效的技术方案。

走进大棚,冯双玲熟练地拨开泡沫板,轻车熟路地检查培养床水流状态,她对营养液配比如数家珍。

“我从事农业工作后,发现农业和其他行业最大的不同,是体现在农业对经营者的要求更高。”她看着温度计,一边介绍着温度对于叶菜生长的影响,一边笑着说出自己的农业心得。从选种到温控,从生长周期到营养配比,这位曾经的电器商已然蝶变成一名农业专家。

回忆起刚开始探索水培种植的时候,冯双玲表示遇到的最大难题就是高温。她说,广东的气候炎热,夏季并不适合种植叶菜。为了找到适合梅州气候的叶菜品种,她从全国种业大会带回上百个品种的种子。

“这几年来,我尝试过上千个品种,每个品种最少试验半年。”试种的蔬菜品种虽熬过了寒冷的冬季,却在夏日的炎炎高温中凋萎,为此,冯双玲开始了一年又一年的试验。时至今日,种植基地内还保留一个专门用于试验菜苗的大棚。

每逢酷暑,冯双玲都要带着工人加装双层遮阳网和湿喷系统,在梅州的夏季,大棚温度时常飙至45℃,在密不透风的温室里,待上几分钟便汗流浃背,冯双玲却没有放过任何一次能待在大棚里的机会。

“农业的试验,是以年为周期的,每年最热的时候,都是我们验证降温技术的机会,今年一过又要等明年夏天了。”如今能精确调整的温控系统,是她带领团队在年复一年的高温中摸索出来的成果。

翻开挂在大棚中的生产管理记录表,监测数据精确到分钟。“干农业,五年入门,十年方见真章。”抚过翠绿的种植台,她如是说。如今,丰顺县和昌绿色蔬菜基地水培蔬菜示范基地已成为粤东地区最大的水培蔬菜种植基地,年蔬菜供应量1600吨以上。

“跑市场没有捷径”

“闯过天灾和技术关,还要攻克市场壁垒。”有了稳定的蔬菜产量,自然需要有市场的承载,商人出身的冯双玲深谙市场重要性。

起初,她带着样品跑农贸市场,却屡吃闭门羹。“土培白菜1斤才卖1元,你的菜凭什么更贵?”面对质疑声,她拿出检测报告,向各个经销商解释水培白菜的营养优势,却不被理解,迟迟未能打开市场。

市场的遇冷未打消冯双玲的决心,她决定亲自到市场上推广水培白菜。“每天早上三点多去农贸集散地,了解今日的蔬菜价格,跑市场没有捷径。”冯双玲表示,每天市场开市时她都会前往,跟合作商面对面交流,及时准确了解基地出产的水白菜在市场里的占有量以及受欢迎程度,然后重新确定价格。

通过过硬的品质以及合理的定价,冯双玲的水培白菜渐渐地在当地打响了名号。不仅如此,她还化身科普推广专员,带着白菜到各个农贸市场,直接跟前来买菜的消费者普及水培白菜的营养价值。短视频平台上,她用镜头记录水培白菜从种子到餐桌的全过程,“透明化种植”的宣传热度越来越高,让水培白菜逐渐赢得口碑和信任,前来购买的市民越来越多。

“我们目前的销售范围是方圆300公里以内,这些地方基本都能够满足我每天的产出量。”冯双玲表示,由于水培蔬菜全年都能稳定产出,且能保证品质,如今基地稳定供应粤东区域,让水培白菜在市场站稳了脚跟。

“农业是慢科技,也可以成为一种美学。”走在种植基地干净整洁的小道上,冯双玲在畅想着未来:她计划将200亩基地划分为研学区、种植区、科普馆,带孩子们体验“从种子到餐桌”的全流程。

但她的工作并未止步于此,冯双玲还在村里组织了多场围绕水培种植的技术培训会常胜策略,她希望将水培蔬菜种植技术推广出去,带动更多农户共同增收,让水培蔬菜真正变成乡村振兴的“致富菜”。

全民配资提示:文章来自网络,不代表本站观点。